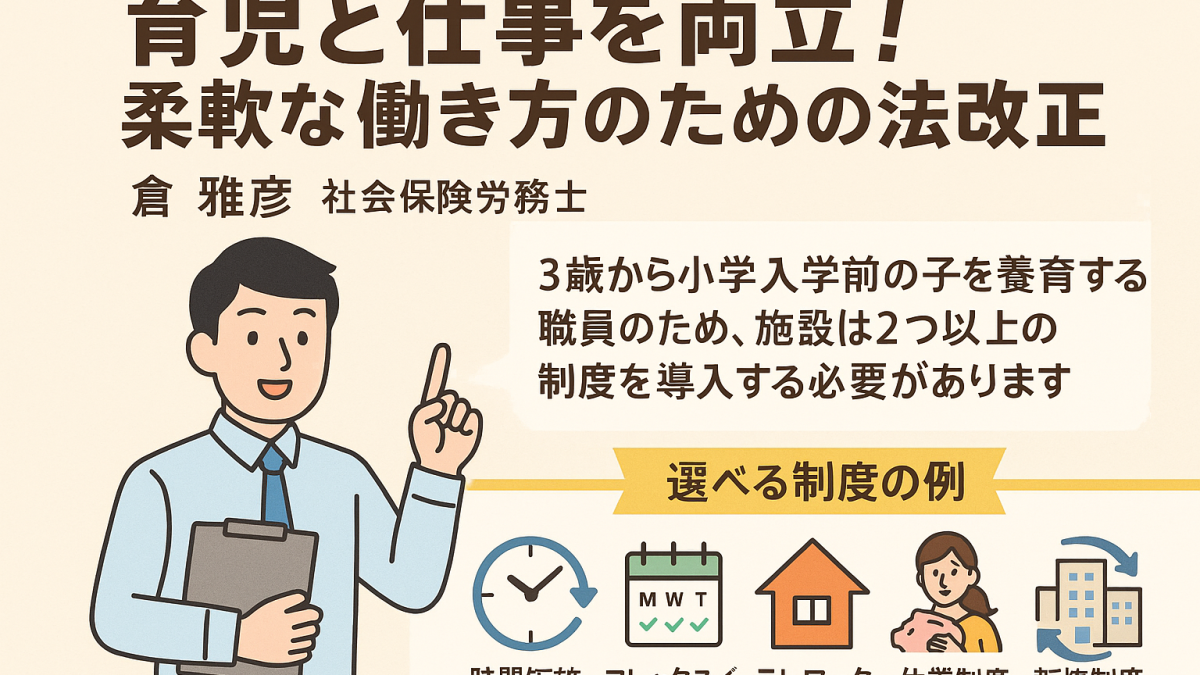

こんにちは、社会保険労務士の倉雅彦です。今回は、子育て世代の職員が「働き続けられる職場づくり」を進めるために重要な、柔軟な働き方に関する法改正についてご紹介します。総務担当者の皆さまにとっては、制度設計や職場周知の準備が求められる重要なテーマです。

■ 法改正の背景

少子化が進む中で、育児と仕事を両立できる職場環境を整えることは、企業の持続的成長に欠かせません。厚生労働省は、子育てを理由に離職する人を減らし、安心して働ける環境を整えるために、事業主へ「柔軟な働き方の選択肢」を設けることを求めています。

■ 対象者と実施義務

今回の改正の対象となるのは、3歳から小学校入学前の子どもを養育する職員です。

事業主(事業所)は、次の5つの柔軟な働き方のうち2つ以上を選択し、職員が希望に応じて1つを選べるようにすることが義務付けられます。

■ 選択できる5つの柔軟な働き方

-

始業時刻等の変更: フレックスタイム制度や時差出勤を導入し、勤務開始・終了時刻を柔軟に変更できる制度。

-

テレワークの導入: 月10日以上のテレワーク勤務を可能にする制度。

-

保育施設の設置・運営: 事業所内保育施設の設置や外部保育施設との提携、保育費用の補助など。

-

養育両立支援休暇の付与: 小学校就学前の子を養育する労働者に対し、年10日以上の特別休暇(有給)を付与。

-

短時間勤務制度の導入: 労働者の申出に応じて所定労働時間を短縮する制度。

■ 総務担当者が準備すべきこと

柔軟な働き方の制度は、導入するだけでなく、職員に「伝わる」運用が大切です。

-

就業規則や労使協定の改定

-

制度を説明するパンフレットや社内掲示の準備

-

管理職への説明会実施

これらを通じて、制度が「形だけ」にならず、実際に利用される職場文化をつくることが求められます。

また、制度利用者が不利益を受けないよう、評価制度や配置の見直しも合わせて検討することがポイントです。

■ 柔軟な働き方は「企業の信頼」を高める

職員がライフステージに合わせて働き方を選べる職場は、離職率の低下や採用力の向上にもつながります。

「子育てしながらでも安心して働ける」職場づくりは、企業のブランド価値を高める投資でもあります。

■ まとめ

今回の法改正は、単なる制度変更ではなく、働く人を大切にする企業文化への転換点です。

総務担当者としては、まず自社の現状を整理し、どの制度を導入・拡充するかを早めに検討することが重要です。

育児と仕事の両立支援を通じて、職員も企業もともに成長できる環境を目指しましょう。